Мы беседуем с Артуром Сарницем, архитектором и социальным предпринимателем, немало сил положившим на восстановление культурного наследия Калининградской области. В его мастерской на улице Репина, об архитектуре, истории и особенностях развития Куршской косы, а также почему именно Косе жизненно необходим архитектурный регламент.

Мы пошли другим путем

– В мире существует как бы две Куршских косы. Одна находится с нашей стороны, другая – с литовской. В их облике очень большая разница – архитектурная, этнографическая, культурная. Это всегда создавало у нас, у калининградцев, сильный диссонанс в ощущениях. В чем причина такого различия? Почему это произошло?

– В чем дело? Совершенно очевидный ответ. Два разных государства, два разных народа. И, конечно, у каждого есть своя культурная традиция, да и не просто культурная, ещё есть некий экономический принцип определяющий облик Косы с той и с этой стороны.

– Допустим. Но это же случилось не вчера, и не в 1991 году. Сколько себя помню, еще в СССР, когда общественно-политическое пространство было единым, разница была ничуть не меньшей.

– Да, Литва была республикой в составе других пятнадцати, но, это был совершенно другой этнос, даже с учетом существования его в составе большой многонациональной семьи. Они политически, если вы помните, были выделены в особую группу. И Прибалтика тогда была, ну, такой, эрзац заграницей, европейским или западным культурным пространством. Литва, Латвия, Эстония, это прям Европа была. Со своими старыми городами, правда, сильно изуродованными тоже. Со своим пониманием культуры, со своим алфавитом, с вывесками на непонятном языке, с прибалтийским акцентом. Да и, в общем-то, вся эта прибалтийская архитектурная школа, она же базировалась на четком подражании скандинавскому направлению.

А скандинавская архитектурная традиция – это вообще глубочайший, интереснейший феномен. Там просто есть архитектурные асы, которые повлияли на мировую архитектуру. И что касается прибалтийской архитектурной школы, то она во всем хотела отличаться от этого так называемого «совка»… Кстати, в то время этот термин как-то не очень активно использовался.

– Да, термин «совок» широко вошел в употребление позже, в самом начале 90-х.

– Но в любом случае, прибалтийская архитектурная школа давала очень много интересных решений. К сожалению, они создавались по большей части в русле модернизма. То, что мне кажется, себя уже изжило. А в чем проблема модернизма? В том, что он лишен, как ни странно, национальной или географической идентичности. Стилистически модернизм очень однообразен. Все эти города, дома, приемы архитектурные очень похоже будь они Бразилии или в Норвегии.

– Это видно по Клайпеде, и даже в Ниде что-то подобное есть.

– Да. Использовался силикатный кирпич, потому что другого у них тогда не было. Потом использовали дерево на фасаде. Всевозможные, я бы сказал, неуклюжие даже, противоречащие здравому смыслу, логике, конструкции крыш. И все же, на то время, эти архитектурные приемы казались такими очень европейским, очень зарубежным. К чему непременно хотелось прикоснуться и чем многие восхищались. Потом, конечно, когда мы насмотрелись на все это, с другой стороны «забора», и архитектурная мысль разных школ проникла в Россию, такой подход потерял свою экзотичность, но разница между Литвой и Калининградской областью оставалась очень приличная.

– Итак, у Куршской косы есть своя культурная история и, собственно говоря, после 1990 года перед нами лежали все дороги. Я имею в виду в архитектурном смысле, но мы выбрали свой «особый» путь. Путь «шанхая» состряпанного из фавел и неказистых сараев, именуемых особняками, наляпанных в абсолютном диссонансе к окружающей среде. Были ли у нас другие варианты?

– Да, они и сейчас есть. В то время, конечно же, мы были оглушены этой катастрофой, которая случилась с СССР. И прошло довольно много времени, пока мы вышли из оцепенения, преодолели звуковой барьер, вышли из комы, включили свет. Можно сколько угодно приводить метафор, что произошло, но то, что мы оказались в совершенно другой реальности, это абсолютно точно. Работать с новой реальностью мы ещё не умели. И наша архитектурная среда начала меняться быстрее, чем архитектурная мысль.

– Почему это случилось?

– У каждого есть свое объяснение. Мы проиграли эту схватку на уровне качественного дизайна, качественной архитектуры. Почему люди старательно лепили на свои шапки лейбл Адидас или всей страной переоделись в турецкие джинсы и китайские кроссовки? Не только потому, что был сильнейший запрос на то, чтобы вырваться из нищеты, а потому что нравилось. Западный масскульт, как некий вид искусства, как некий вид формата окружения. И сюда вписывалось все, от видеомагнитофонов до старых немецких машин.

Старая форма бытия сломалась, а новая создавалась из обрывков всего того культурного и потребительского контекста, который широким потоком шел с Запада, неся в своих светлых водах огромное количество потребительского мусора и псевдокультурных концепций. И по сути, мы в это время просто набивали себе животы, набивали карманы, потому что бытие определяет сознание. И нет ничего страшного или необычного в том, что люди стремились удовлетворить свои базовые социальные потребности прежде, чем переходить к утонченным взглядам на архитектуру или окружающее их пространство.

– Давайте вернемся к Косе, потому что происходящее там развитие шло на наши глазах.

– Что касается Куршской косы, то да, это отличный пример. У Косы, с той и с другой стороны, исторически была одна и та же платформа, которая уже после войны переломилась пополам. Литовской стороне власти разрешили развиваться самостоятельно, ориентируясь на прибалтийский культурный контекст, наша сторона развивалась по-советски. При том, что Коса даже в довоенное время была экономически самым отсталым районом в Восточной Пруссии. Здесь никогда не было нормальной экономики, и люди жили тут совершенно патриархально. Почти никакой инфраструктуры, никаких развлечений, никаких особых перспектив, только чахлая дорога и мигрирующие дюны. Какое-то развитие начало маячить с тех пор, как к Кранцу (Зеленоградск) построили железную дорогу, и зажиточные бюргеры из Кёнигсберга (Калининград) массово поехали на побережье. А уж от Кранца вдоль Косы можно было совершить морскую прогулку на кораблике.

И с другой стороны Косы, все-таки находилась ещё одна точка притяжения – Мемель (Клайпеда). Это был относительно большой портовый город, который оказывал свое культурное влияние. До войны там была серьезная французская колония с солидным гарнизоном французских войск, казармами, магазинами и прочим антуражем.

– Насколько я помню, мне не попадалась информация о том, что Коса была частью оздоровительной инфраструктуры, куда входили, к примеру Кранц (Зеленоградск) и Раушен (Светлогорск). Это так?

– Ну почему. Из Кранца, там в устье речки была пристань, на Косу ходили кораблики, чтобы люди могли полюбоваться на дюны. И по большей части, как и сегодня, поездка в Кранц на выходные увязывалась с посещением Косы. В межвоенное время туризм стал очень популярен в Германии, и эта отрасль в Восточной Пруссии активно развивалась

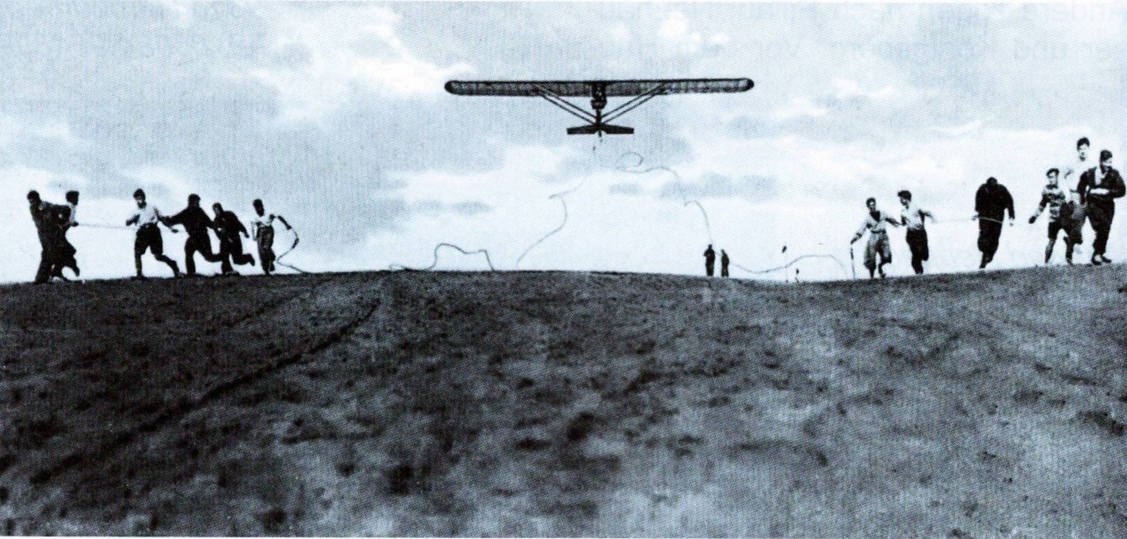

Сюда ехали со всей Германии и даже вроде были специальные дотации для немцев, которые туда приезжали. Да и на Косе было что посмотреть. Дюны, сосновый бор нон-стоп, школа планеризма, рыбацкие деревни, где царило патриархальное спокойствие, и довольно примитивная жизнь, какой люди здесь жили столетиями. Экзотика вроде крайбитеров (кусатели ворон), которые охотились на ворон, перекусывали им шею, а потом их солили.

– Наверное, не от хорошей жизни они этих ворон ловили.

– Абсолютно не от хорошей. И кстати, Куршский залив, он не был так сильно зарыблен. Никакого рыбного изобилия там не было. Это уже послевоенное достижение.

– Не скрою, что я задавал вопросы орнитологу Андрею Мухину, как появилась такая разница между двумя участками Косы. И он высказал мысль, что с нашей стороны поселки развивались с уклоном в промышленное рыболовство, а на литовской стороне больше, как курорты. Поэтому наши поселки превратились в советские колхозы, а те остались аутентичными. Как вам эта мысль?

– Мысль вполне здравая. Если архитектурно рассматривать, то, конечно, совершенно очевидно, что в каждом поселке на Косе из кирпича была построена только маленькая церковь. Все остальное было сделано согласно традиционной северогерманской, прусской технологии. Это были дома из бревен или бруса, обшиты доской. Внутри иногда у них были глиняные заполнения и вплоть до соломы. В некоторых даже был земляной пол. То есть, это такая очень простая жизнь была. Ну и большая часть крыш, это бесконечный камыш, который заготавливали и укладывали по несложной традиционной технологии. Единственное, что можно сразу сказать, что камышовая крыша предполагает угол не меньше 36 градусов. А это довольно-таки высокие коньки. Если угол меньше, то крыша начинает промокать, поэтому они такие красивые, высокие, хотя сами дома были низкими здания были низкими, окна практически от пола шли. Всех украшения – наличники крашеные, да какая-то резьба небольшая под карнизами или под подшивкой ветровой доски. Так складывался определённый архитектурный регламент, который во многом обуславливался и ритмом жизни, и экономикой, и ландшафтом. Зачастую в этих поселках электричество было не везде, мы уже не говорим о школах или больницах.

И поскольку во время войны большая часть рыболовецких судов была потеряна, по разным причинам. Рыболовство пришлось организовывать заново. И промышленный вылов не мог сразу появиться по всей косе. Нужно было строить причалы, холодильники, склады, приглашать людей. Почему это направление получило развитие именно в Рыбачьем, мне сказать трудно, но это и не очень важно.

– Получается, что на момент окончания Второй мировой войны в поселках с нашей стороны, то есть мы берем Рыбачий (Росситтен), Морское (Пиллкоппен) и Лесной (Заркау), не было того, что можно было сохранить?

– Ну, не совсем. Литовцы-то смогли. Там же есть дома довоенные, до сих пор.

– Там главный поселок, в котором это сохранилось и поддерживается, это все-таки Йодкранте, так?

– Нет, я считаю, что все же Нида. Она больше, чем Йодкранте (Шварцорт). И архитектурно сильно разнообразнее. И сохранять там что-то было сложнее. Это без всяких смыслов.

– Я имею в виду, что Йодкранте более аутентичен, чем Нида все-таки.

– Как сказать, если смотреть на эксперимент с этим микроскопическим аквапарком, и этими попытками строить апартаменты, я бы не взялся уверенно это утверждать.

– Возвращаясь к Косе, как к разорванному целому, мы говорим, что ее облик определяет экономика, культура или быт?

– Несомненно все три составляющих. Но литовской стороне удалось, кроме того, сформировать некий архитектурный регламент по косе.

Здесь с ежедневным трудом, какими-то рациональными решениями, стиралось все лишнее. И остался такой костяк каких-то таких красивых, пасторальных образов, которые, наверное, если сейчас постараться, можно даже повторить, реализовать у нас. Мы видим, что очень небогатая Литва справляется со своим наследием очень рационально, очень взвешено всё делается. Это регламент здравого смысла, плюс всё тоже влияние Скандинавии.

– Мы упоминали вначале, что перед нами лежали все пути, но мы пошли как всегда своим, то есть путем колхоза, путем строительства «совка» несмотря на то, что советское время закончилось, почему?

– Есть в немецком языке такая пословица, что «искусство бежит за хлебом». Архитектура – это чистой воды отражение сознания. Когда заказчик, который родился в хрущёвской квартире, смотрел какие-то зарубежные фильмы и мечтал о нормальном своем жилье, он себе обязательно рисовал у себя в голове какие-то хоромы с какими-то выкрутасами или перехлестами, с башенками. Такие дома у нас лепили по всему Калининграду в то время. Каков заказчик, таков и дом. Конечно, у нас не было такой философии умеренности, как у скандинавов. Особенно в 90-х. Такого наворотили в посёлках Лесное и Рыбачий, просто жуть. Это уровень очень низкой культуры. Мы на Косе, наверное, с пяток проектов делали. Три я могу без стыда назвать. Хорошие проекты. И мы поставили в поселке Лесной один из первых деревянных домов. С камышовой крышей, между прочим. Это большая удача, что заказчик захотел что-то такое совсем необычное.

В двух словах расскажу. Мы остановились на конструкции деревянного дома, сделанного из необработанных бревен. Я быстро нашёл образ, нарисовал довольно устойчивый проект. Но я не знал, как это воплотить. И никто не знал, оказывается. У нас, казалось бы, вся Русь топором рубленная, а когда кинулись искать специалистов, никого не могли найти. Я оказался перед неразрешимой задачей. Какие-то люди говорили, что сруб должен отстоять чуть ли не 10 лет, что бревна должны почернеть, прежде из них потом что-то делать. Я был явно не готов к такому инженерному решению. Интернет тогда только-только появился, информации мало, связь со многими регионами была потеряна.

И я бросил клич, как бутылку бросают в океан, с запиской «help», «помогите». И на каком-то форуме откликнулся один американец, с которым я уже много лет дружу, но мы друг друга так ни разу и не увидели, так вот он помог мне спроектировать этот дом.

Более того, он просто-напросто по моим чертежам его спроектировал. Это был настоящий большой log house.

В итоге, когда проект был готов, даже была идея купить дом в Америке и привезти его готовом сюда. Но это совсем уже было бы зверство. И в итоге получилось, что он стал искать, и нашел в Норвегии фирму, филиал которой я обнаружил в Эстонии. Мы приехали, заплатили денег, заказчик даже не очень хорошо понимал, за что он платит. И через 3-4 месяца мы получили готовый сруб.

Архитектурный регламент Куршской косе жизненно необходим

– Хорошо. Вернёмся к регламенту или точнее к его тотальному отсутствию на Куршской косе.

– Любой поселок, если мы видим, что он хорошо слеплен и хорошо сложился, это совершенно несложный, могу перечислить, набор факторов, определяющих архитектурный регламент. Это, в нашем случае, наклон крыш и на выбор 5-6 вариантов, из чего эти крыши могут быть сделаны. Если черепица, то условно говоря, тех и тех цветов. Если это крыша из тростника, что, наверное, было бы предпочтительно, это можно было бы даже дотировать какими-то льготами, чтобы меньше платили налога за землю, дешевле электричество и так далее. Чтобы просто сделать задел на будущее. Дальше. Расстекловка окон, то есть, конструкция рамы. Это второе. Потом количество дерева на фасаде. Вот этот прием очень четко определяется даже обычным глазом. До сих пор это жёстко прописано в Юрмале, например. Дом может быть любым, в современном, в каком-то классическом стиле, или скандинавском виде. Но в нем должно присутствовать не меньше, допустим, 40% дерева. И это нужно сделать у нас.

Частично, чтобы был процент дерева на фасаде. Пускай будет не жестко 40%, пусть будет 30%. Но это необходимо. Дальше. Мы хотим, чтобы это было стилистически собрано в текстурном варианте. Например, в необработанном колотом камне в основании, в фундаменте. Или же присутствие клинкера в процентном отношении. Потом мы должны обязательно прописать конструкцию заборов. Потому что у нас эта болезнь бесконечная.

Как они должны выглядеть. И тоже дать несколько вариантов. Можно создать любую формулу и поставить в рамки архитектора, где он вынужден руководствоваться этой формулой. Где он может спокойно создавать своё, но это будет всё равно слито воедино. Все равно будет подчиняться единому регламенту.

– Плюс этажность?

– Ну это разумеется. С этого мы начинаем. Никаких там запредельных высот. Дальше. Необходимо прописать регламент фасадных растений. И что мы не можем там ничего не сажать или сажать чрезмерно. Эти вещи нельзя отдавать в руки непрофессионалов.

То есть, все этим критерии должно быть прописано в регламенте с точки зрения здравомыслия и красоты. С точки зрения застройщиков тоже. Потому что они в итоге понимают, что это выгодно. Потому что их недвижимость станет дороже. И вот с таким подходом появляются совершенно здравые какие-то ландшафтные пейзажи, архитектурные решения и прочее.

– А с чего начинать? С моратория на строительство?

– Чтобы это все сделать сейчас в Рыбачьем или Лесное, надо не просто мораторий ввести. По-хорошему, надо снести половину зданий в поселках. Потому что там такого наворотили, страх берет.

– Да, да. Очень неуютно. Ощущение что ты не на Косе, а в цыганском поселке или Холмогоровке.

– Именно. Есть в поселке Лесное транзитная улица. Можно ли ее привести в порядок?

Я как архитектор, который не раз с этой задачей сталкивался говорю, что можно. Это возможно сделать, чтобы она по-другому смотрелась. Там есть основные здания при въезде. Это двухэтажное силикатное здание, которое конечно можно превратить в более-менее что-то нормальное. Дальше идет дом культуры, тоже бывший, который тоже стоит в глубине этой улицы. Но тем не менее влияет на неё. Затем магазин, автобусная остановка, потом поворот никак не обыгранный. И так далее. Всё это не безнадежно.

Но. Необходим тотальный мораторий на новое строительство. То есть, не в смысле «все запретить», но любое строительство должно вестись в рамках принятого регламента.

И тогда потихоньку облик поселков будет меняться. Это может быть не за 10 лет сделано. И может быть даже не за 30. Но постепенно убогие здания будут замещаться. Участок будет дороже стоить чем этот безликий дом. Его будут сносить и будут строить что-то другое, более достойное.

– А почему до сих пор нет этого регламента? Все же Куршская коса – это жемчужина региона.

– Нет необходимости. Нет запроса на это. Кому это надо? Никому. А особенно никому из тех людей, которые там строят. Потому что, конечно, они хотят больше, дешевле, быстрее. Больше и дешевле. А после нас хоть потоп…

«Стена смерти» аморальна

– Мы как раз подходим к новому строительству. Я говорю про проект туристического комплекса в Рыбачьем, который называют «стеной смерти».

– Это там, где инвесторы собирались намывать остров?

– Да, где там собрались намывать остров или полуостров, и где вознамерились строить здание из стекла и бетона в 21 метр высотой.

– У меня тут мнение простое. Это необходимо запретить.

– Но оппоненты, то есть инвесторы, говорят, что Коса это место, где строить можно, и если проект одобрят, даже вопреки здравому смыслу, то «стена смерти» будет построена. Насколько это справедливо?

– Это аморально. И это ещё нам аукнется. Коса — это не место для гигантомании и экспериментов в духе Сельмы.

– Ну, а чем он аукнется, собственно говоря?

– Давай разберемся. Прежде всего там же даже не в высоте дело. Там дело в том, что по проекту это просто какие-то фантастические квадратные метры. Совершенно не отсюда. Там нельзя допускать скученности, уничтожения ландшафта ради сиюминутной прибыли.

На флаге моего творчества и моей фирмы написано: «Исторические традиции – это капитал!» Это вовсе не значит, что необходимо слепо копировать прошлое, но необходимо четко понимать в каком месте живем. Почему надо подходить к нему бережно. И оглядываться на опыт предыдущих поколений. Потому что через каких-то пятьдесят или сто лет, наше наследие так же будет капиталом для будущих поколений. Что мы оставим им, какой капитал, зависит от наших действий сегодня. Они, эти действия, определяют некую моральную ответственность. То есть, все это строительство должно быть пропущено, через прокрустово ложе здравого смысла.

– А что касается высотности?

– Нельзя действовать наперекор здравому смыслу. Мы сейчас опять возвращаемся к тезису, что «искусство бежит за хлебом». Архитектура — это вообще у нас такая служанка у заказчика. Заказчика интересует прибыль. Он платит деньги. Поэтому архитектору надо иметь крепкие аргументы, обладать искусством убеждения, иметь свою внутреннюю моральную конструкцию, чтобы убедить заказчика в чем-то. В том, что это неправильно, некрасиво и аморально.

Кстати, «Триада Ветрувия», «три закона» архитектуры: прочность, польза, красота, это вечная конструкция. И я бы сюда добавил моральный принцип. Потому что, если брать в глобальном смысле, то есть некоторые здания, которые глубоко аморальны.

– Это, как пример, то здание за островом Кнайпхов, на улице Эпроновской 20, которое чужеродным белым монстром нависает над Кафедральным собором?

– Как пример, да. Я думаю, что архитектор, проектировавший здание сам страдает от того, как этот проект реализован. И вряд ли находит себе оправдания. Потомки точно таких оправданий не найдут. Но у каждого архитектора есть свои неудачи. К сожалению, ошибки архитектора, в отличие от хирурга, остаются на земле. Что же касается нашей Косы. Если разбираться полностью, то мы упрёмся в инициативу конкретного персонажа или группы людей, которые во что бы то ни стало хотят заработать. За этим всем стоят жадность и амбиции. Построить то, что мне хочется, во что бы то ни стало. И пока не будет регламента, это будет продолжаться. Потому что элементарно деньги во все времена были важны и многое решали.

– Есть ли вариант, что при отсутствии регламента инвесторы в Рыбачьем все же совершат «моральное преступление»?

– Что касается этих инвесторов в Рыбачьем. Ну, во-первых, они купили участок земли, который стоит огромных денег. И вот вероятно теперь у них возникло острое желание, как максимально эти деньги окупить – повысить этажность, увеличить площадь застройки, «шагнуть» в залив. Это все аморально. Здесь нет границ здравомыслия. Вот если хотите поднимать деньги, ну я не знаю, давайте какие-то проекты реализовывать в спальных районах Калининграда, ту же Сельму взять. Понятно, что мы уже там практически всё выбрали. Но у нас настолько маленькая территория, что я разговаривал с людьми, политиками, застройщиками, экспертами ещё много лет назад, и мы пришли к выводу, что при этом незначительном количестве территории как у нас, мы можем тут зубной щеткой вычистить просто каждый километр.

– Абсолютно согласен.

– Так вот литовская сторона Косы является тем примером, где есть абсолютно четкий архитектурный регламент, который дает хороший эффект. Если брать на себя смелость и говорить о том, как должна развиваться Коса, то скажу, что мы должны прийти к какому-то долгосрочному плану развития и регламентам, которые это развитие определяют, чтобы всё наши добрые намерения не утонули в бесконечном, вязком бюрократическом болоте.

Дорога в тысячу «ли» начинается с первого шага

– То есть, можно я сформулирую? Получается, в конце концов, если была бы какая-то политическая воля, то все можно поправить. Ну, условно говоря, в том, как у нас реконструировали Железнодорожный такая воля была. Худо ли бедно, хорошо или плохо, но посёлок смогли вернуть к жизни. Такая возможность у нас есть с Куршской косой?

– Конечно есть.

– И вот поэтому на Косе сейчас, должно действовать в некотором смысле регламентное табу, чтобы не пришлось делать ещё больше работы, чем сегодня?

– Мы что там хотим видеть? Дорогие, красивые дома? Да, может быть. И то, что Амалиенау пользуется такой популярностью сейчас это неспроста, хотя, конечно, район этот переработан временем, подшлифован нашим социальным экспериментом. Но, если посёлок на Косе будет удобный, красивый, будет местом, где живут состоятельные люди, плюс там можно приехать в какой-то шикарный ресторан или погулять по этой набережной, где будет маяк небольшой и эти кораблики белые, которые под хоровод и крик чаек будут отчаливать или причаливать. И приход этого судна будет означать, что в городе появляются и туристы, и они желанны и так далее, и вся структура под них подточена, и не надо будет толпиться в большом количестве этих пробок по самой Косе и вереницей муравьиной выстраиваться, там практически непрерывные пробки от переезда на пропускном пункте косы до самого Морского.

А можно альтернативно будет приплыть со стороны и того же самого Тильзита, зайти в Неман и со стороны Полесска, со стороны зеленоградской речки Тростянка, там все напрашивается, чтобы это путешествие случилось. Поэтому, если мы этого хотим, то плясать придётся от регламента.

– То есть, по сути, алгоритм состоит из трех шагов. Мы для начала должны исправить хотя бы то, что там наворотили, то, что по силам привести в порядок с небольшими затратами. Одновременно установить жесткий регламент, это второе. И третье, мы должны пока запретить любое строительство, которое вот-вот должно начаться, или какие-то проекты, которые есть, до введения этого регламента и до понимания общей концепции развития?

– Да, и речь ни о каком-то отдельном посёлке, а о стратегии, об организации вокруг Косы какого-то общего движения с вовлечением в него, скажем Полесска и Тильзита.

– Подводя итог нашего разговора, опят же вспомню, как пример, дом на Эпроновской, который будет стоять еще лет 30 пока его не снесут и будет уничтожать весь историко-архитектурный ландшафт возле него.

– Для людей это действительно проблема. Для города это всего лишь вздох, понимаете? То есть, мы на него смотрим, вот вы смотрите на него как на вопиющую несуразность и, может быть, он вам бесконечно царапает ваше сердце, и задевает нравственно какие-то ориентиры, а для меня он же разрушен. Как Дом Советов, который стоял незыблемой глыбой. И клятвы мы слышали, что он стоять будет. Где это сейчас? И слава Богу, понимаете, это все лишь подтверждает, что нет ничего вечного.

– И тем не менее такие проблемы имеют свойство накапливаться и у нас сейчас их уже более чем достаточно, поэтому «стена смерти» в Рыбачьем…

— Я уже говорил, что категорически против. Нельзя этого допустить.

И если там будет меня кто-то еще спрашивать, конечно же повторю то, что говорю вам, что Коса требует четкого архитектурного регламента. И даже экономика должна быть четко выверена и оправдана. Вот как поедут люди в эти 700 апартаментов комплекса? Какие проблемы это за собой повлечёт?

— Притом, что в Рыбачьем нет очистных сооружений. Там немецкие траншеи до сих пор.

— Об этом и разговор. Тут можно столько сомнений высказать по поводу такого проекта. Если математику взвешивать, всю эту алгебру, гармонию проверить, то может быть, там будет четко выверенно и сказано, какова допустимая нагрузка.

Сколько человеко-машин вообще допустимо пускать на Косу. Сколько нужно жилья, гостиниц, туалетов, заправок, кафе, чтобы весь ее ландшафт, вся биосистема не сгорела в огне человеческой жадности. Но этот, казалось бы, Гордиев узел можно не просто разрубить, его можно очень деликатно и эффективно распутать. Просто та доля здравомыслия, которая у меня, как у архитектора присутствует, позволило перейти от беспокойства «все пропало» к уверенности «все можно исправить».

И этот регламент, который можно прописать, в итоге из маленького семени прорастёт в дерево с полноценной кроной. Мой максимализм уже переродился в житейскую мудрость, к своим годам уже я понимаю, что все это надо мерить несколько больше, чем сиюминутным каким-то днём. Надо смотреть дальше, дальше и дальше. И измерять будущее тем архитектурным капиталом, который перейдёт другому поколению, тем, что мы должны ему бережно передать.